周一早上十点钟,疏勒的朝阳已经爬上教学楼顶。第一节上课的铃声已经响起,走进高一(13)班,57双眼睛瞬间亮起来——昨天布置的《登岳阳楼》背诵作业,竟有近30个孩子主动举手示范。茹柯耶用带着维吾尔语语调的普通话朗诵,"吴楚东南坼,乾坤日夜浮"的顿挫里藏着股认真的可爱,惹得后排同学轻轻笑出声。我突然意识到,这些课本里的古老诗句,正在这片土地上生根发芽。

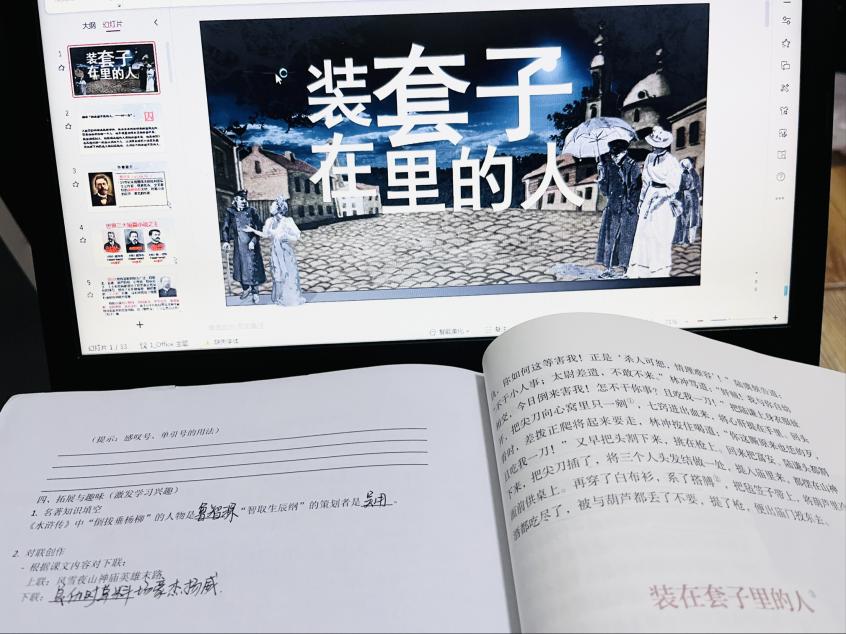

当课本里的“风雪”吹进边疆课堂。周二早读课,由我来上,我在黑板画出草料场的风雪图。“同学们看,林冲的命运转折点藏在‘那雪正下得紧’里。”热娜古丽举手说:“老师,这和我们冬天扫雪时的风一样凶!”全班哄笑中,我突然意识到——该让江南的“风雪”接上新疆的“地气”。于是讲到《装在套子里的人》时,我问:“如果别里科夫来疏勒,他会给自己套上什么?”麦麦提江抢答:“戴三层口罩防沙尘!”努尔比亚说:“把馕饼装在铁皮盒子里!”在笑声里,学生们忽然读懂了“套子”的象征——不只是枷锁,更是人面对世界的某种“自我保护”。

周三周四如往常一样,同学们积极预习,我努力备课,在这两天我们学完了《林教头风雪山神庙》,在课堂上我们配合的非常默契,我提问,他们回答,从中也很好的掌握了文章的主要内容和主旨。在这篇课文中,我们一起看到了林冲扛着的“花枪”,变成戈壁滩上的“坎土曼”。故事的底色永远相通,这节课也让我们一起学到了关于勇气,关于挣脱,关于在风雪里走出自己的路的道理。

关于“套子”的意外讨论。在周五的课堂自由讨论时,有学生突然问:“老师,我们学这些‘老故事’,算不算给脑子套上‘套子’?”这个问题让我愣了两秒。我反问:“那你们觉得,读小说是为了记住故事,还是为了学会看见不同的人生?”教室安静片刻,买热哈巴站起来说:“就像我奶奶总说‘女孩子别爬树’,但从《简·爱》中,我才知道女孩子可以有很多种‘样子’。”

下课后,夕阳把教学楼染成蜜色。我看着孩子们追着沙包跑过操场,突然明白:支教的意义,或许就是和他们一起,在文字里拆开一层一层的“套子”,看见更辽阔的世界,也看见更真实的自己。